| Quelques-unes des nombreuses versions commerciales tirées des châssis-coques livrés par l'usine aux carrossiers Binz ou Hägele. |

| Les

6 cylindres se verront coiffés en septembre 1958 par le moteur à

injection de la 220 SE, en berline, coupé et cabriolet. Il s’agit ici

d’une injection indirecte, dans les tubulures d’admission, et non d’une

injection directe dans les cylindres comme sur la 300 SL. Ce moteur

donnait 115 ch, puis 120 ch sur les coupés/cabriolets à partir d’août

1959. Ces derniers "modèles plaisir" furent proposés jusqu’en novembre

1961, mais la berline 220 SE céda la place dès septembre 1959 aux

nouvelles 220b, les "Heckflosse" dont les ailes de requin arrière

firent regretter à certains le classicisme du dessin Ponton. Cette

belle famille de produits fut remarquablement complète, y compris en

utilitaires grâce aux carrossiers extérieurs. Elle sut à la fois tirer

sa gamme vers le haut jusqu’au cabriolet de classe, faire semblant

d’être sportive avec le roadster 190 SL, et conserver jusqu’au bout les

180 et 180 D pour taxis ou père de famille de bon sens. |

| Tous

les modèles 4 cylindres, déclinés en version b en 1959 avec calandre

élargie, s’amélioreront sur le plan mécanique pour suivre l’évolution

du marché. Enfin, les versions 180c arriveront en juin 1961 pour la fin

de carrière de la gamme économique. |

| Très

vite, en juin 54, Mercedes proposa cette carrosserie en 6 cylindres

pour la 220a au moteur repris à la 220 W187, amélioré par un meilleur

taux de compression et un plus gros carburateur donnant 85 ch. De même

ligne, cette 220a pouvait ainsi faire bénéficier les 4 cylindres de son

image, tout en montrant ses différences : plus 17 cm pour les

places arrière et plus 8 cm dans le porte-à-faux avant pour recevoir le

6 cylindres. La noble calandre habituelle, sans les "moustaches"

réservées aux 4 cylindres, restera étroite sur tous les 6 cylindres

mais sera encadrée d’origine de phares anti-brouillard. Les clignotants

montés sur les ailes avant sont insérés dans un jonc chromé bien

visible. Il suffit de peu pour asseoir un modèle plus haut en gamme,

les deux voitures pourtant semblables sont bien différenciées. |

| Toujours

en mars 56, la 220a – un succès de 26 000 exemplaires en deux ans – se

voit déclinée en deux modèles : la 220 S et la 219, un modèle

statutaire – bien chromé - et un modèle sobre rendant le 6 cylindres

plus accessible aux familles et aux flottes. Les différences

extérieures d'avec une 220a portaient sur un pare-chocs avant d'une

seule pièce, une seconde large pièce chromée le long du bas de caisse,

la baguette bien connue sur le flanc avant des ailes et portes, et un

nouveau support de plaque d'immatriculation. Les 220a et S mesuraient

4,41 m soit 25 cm de longueur en plus que les quatre cylindres,

dont 17 cm pour les places arrière et 8 cm dans le porte-à-faux avant.

L'intérieur d'une 220 S était traité haut de gamme, tant en finition

(où tout ce qui n'était pas en bois ou en tissu était de l'acier

chromé) qu'en équipement, avec des options comme l'autoradio intégré,

des sièges couchettes, un accoudoir arrière ou une ligne de bagages

sur-mesure. Alors qu'une 219 est plus simple de présentation, un peu

moins de bois, un peu moins de chrome, dans une 220 S, plus qu'à bord

d'une voiture, on a l'impression d'être dans un intérieur cosy de

l'après-guerre : la planche de bord toute de bois a les allures

d'un buffet Art Déco, sur lequel trône d'ailleurs une pendule dont le

tic-tac est clairement audible lorsque le contact est coupé. Quant à

l'instrumentation toute en largeur, elle évoque les postes de radio de

l'époque. Le terme "mobilier d'habitacle" est donc ici parfaitement

approprié. |

| La nouvelle 4 cylindres 190 arrive alors en mars 56, mieux présentée que la 180, elle reçoit surtout un nouveau moteur et offrira un complément de gamme, essence ou Diesel à l’économique 180 ou 180 D. |

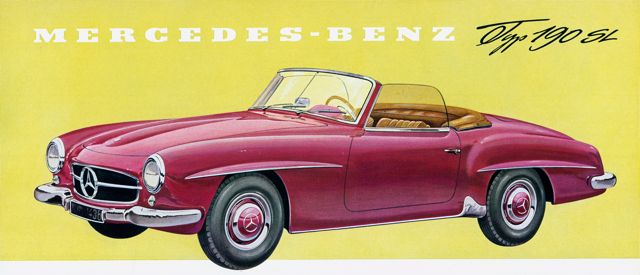

| Dès

mars 55, apparaît la plus attirante de la famille Ponton : le

roadster 190 SL qui reprend la plate-forme raccourcie de la 180 et son

moteur avec un carburateur plus efficace. Il aura la plus longue vie de

tous, jusqu’en décembre 1962 ! Il fut commercialisé en trois

versions : le roadster avec capote de toile, le "coupé" avec

hardtop et le même sans capote ! |

| Ces

berlines furent suivies en avril 56 par les élégants coupé et

cabriolets 220 S. A noter que certaines 6 cylindres recevront la boîte

automatique « Hydrak » qui permettait un changement de

rapport d’un simple toucher de levier. Trop simple, cela entraînait de

fausses manœuvres, de nombreux propriétaires la firent supprimer !

En plein boom économique, le rythme s’est accéléré et la montée en

gamme colle au marché, dépassant les voitures destinées aux professions

libérales et directeurs de société pour atteindre le luxe : image

et marge s’y retrouvent. |

| Il

fallut plus de cinquante ans de construction automobile pour faire

disparaître les garde-boue qui devinrent des ailes en se fondant dans

le dessin général. Cette façon de tirer une horizontale du phare avant

au feu arrière fut appelée "Ponton". Outre la nouveauté du dessin, les

avantages étaient importants : meilleure aérodynamique et

habitacle plus large. Mercedes-Benz appliqua le dessin à sa première

monocoque apparue en juillet 1953 : la série des Ponton était née,

équipée d’un quatre cylindres avant de recevoir un six cylindres puis

d’autres carrosseries, coupé, cabriolet et même roadster. A la sortie de l’après-guerre, le miracle économique prenait forme quand arriva la 180, la première Ponton. Une berline de moyenne gamme moderne mais qui proposait un moteur à soupapes latérales issu de la 170 S qui ne donnait que 52 ch. Provenant aussi de la 170 S, les trains avant et arrière étaient néanmoins modernisés : à l’avant, les épures n’étaient plus attachées au châssis mais suspendues à un berceau qui supportait également boite, moteur et direction. A l’arrière le bien connu essieu brisé voyait maintenant les roues guidées par deux tirants longitudinaux. En février 1954, apparut le modèle 180 D qui se différenciait seulement par son moteur Diesel provenant de la 170 DS, un équipement électrique 12 volts et ses propres rapports de pont. |